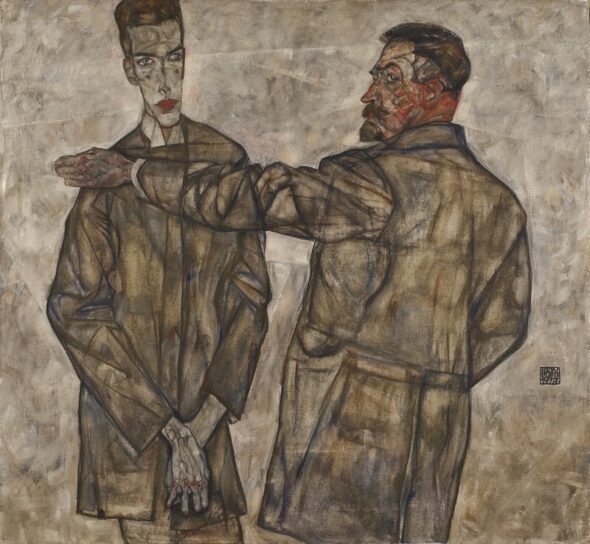

Egon Schiele, Doppelbildnis Heinrich und Otto Benesch, 1913

Öl auf Leinwand, 121 x 130 cm

Sammlung Lentos Kunstmuseum Linz, Inv. Nr. 12

Das 1913 entstandene „Doppelbildnis Heinrich und Otto Benesch“ zählt zu den Hauptwerken des österreichischen Expressionismus. Das psychologisierende Gemälde stellt zwei Bekannte des Künstlers dar: Heinrich Benesch, väterlicher Freund seit 1908, treuer Schiele-Sammler, Zentralinspektor bei der k.u.k. Eisenbahn, sowie seinen damals 17 jährigen Sohn Otto Bensch, der sich als Kunsthistoriker und langjähriger Albertina Direktor Hauptverdienste für den späteren Aufbau der Schiele-Sammlung in der Albertina erworben hat.

Die Begeisterung der Familie Benesch für Schieles damals umstrittenes Werk äußert sich in zahlreichen Korrespondenzen. So schreibt Benesch, der Schiele stets mit kleinen Geldbeträgen aushilft und ihn als einziger Freund im Gefängnis besucht, im Jahr 1910:

“… um eines bitte ich Sie noch, lieber Herr Schiele, stecken Sie von Ihren Skizzen, was immer es sein möge, auch von den kleinsten unscheinbaren Sachen, nichts in den Ofen. Bitte schreiben Sie auf Ihren Ofen folgende Gleichung: „Ofen=Benesch“…„

Am 18. März 1913, kurz vor der Entstehung des Doppelbildnisses, verfasst Benesch folgende Zeilen:

”… Sie haben mir zwar schon zweimal versprochen, mich zu zeichnen, aber Ihr Versprechen bisher … nicht eingelöst. Allen Ihren Kunstfreunden haben Sie diesen Liebesdienst erwiesen, nur mir nicht. Womit habe ich es verdient, daß Sie gerade mich ausschließen? Bin ich Ihnen diese Aufmerksamkeit nicht wert? Es ist mir dabei doch nur darum zu tun, ein sichtbares Zeichen Ihrer Sympathie zu besitzen und nicht etwa darum, ein Portrait von mir zu haben. Freilich haben Sie mir die Freude daran zum Teil schon dadurch verdorben, daß ich Sie an Ihr Versprechen erinnern muß. Es ist bitter, von einem Freunde als quantité negligeable behandelt zu werden …”

In der endgültigen Fassung stehen Vater und Sohn, jeder für sich isoliert, mit abgewandtem Blick einander gegenüber. Der dominant wirkende Vater in Rückenansicht im Vordergrund drängt seinen Sohn mit der ausgreifenden linken Hand in den Hintergrund. Wie mehrere Skizzen belegen, ändert Schiele erst während des Malvorganges sein ursprüngliches Konzept (der linke herabgesunkene Arm von Heinrich Benesch ist noch sichtbar).

Die formale Neuerung bewirkt eine Veränderung der gesamten Bildkomposition: der ausgestreckte Arm, der wie eine Barrikade wirkt, verstärkt das Spannungsverhältnis zwischen Vater und Sohn, zugleich stellt er die einzige Verbindung zwischen den beiden Gestalten her. Heinrich Benesch wird als zupackende Persönlichkeit geschildert, er scheint seinen schüchtern und verschlossen wirkenden Sohn vor den visuellen Zugriffen des Betrachters zu schützen. Der übersteigerte Gesichtsausdruck bei den Porträtierten und ihre Körpersprache – der Vater in ausufernder hektischer Bewegung, der introvertiert wirkende Sohn mit verkrampften Händen – lassen einen Generationskonflikt erahnen. Durch Überdehnung der Proportionen und Übersteigerung der Farben werden die Dargestellten demaskiert, durch Deformation des Physischen werden psychische Zustände – Leid, Depression, Erregtheit – erfahrbar.

Der Bildaufbau ist klar, tektonisch gegliedert und von vorwiegend vertikalen Achsen dominiert. Der harten, spröden Zeichnung entspricht die extrem sparsame Farbgebung. Neben vorherrschenden Grün‑, Beige- und Grautönen bilden grelle Orange-Rot-Akzente expressive Kontraste. Der durchscheinende Farbauftrag und die eckige, spitze Linienführung erinnern an kubistisches Formenvokabular.

Der Gesamteindruck des Gemäldes ist u.a. durch den Verzicht von Raum und schmückendem Beiwerk herb und asketisch. In großartiger psychologisierender Weise wird die seelische Befindlichkeit, das Innenleben der Dargestellten mit expressiven Mitteln zum Ausdruck gebracht.

Schiele nähert sich auf künstlerische Weise den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Psychoanalyse von Siegmund Freud, der gleichzeitig in Wien begonnen hatte Seelenzustände zu erforschen.

E. Nowak-Thaller