Forum Metall

Das Forum Metall wurde als öffentlich zugänglicher Park mit Plastiken nationaler und internationaler Künstler 1977 von Helmuth Gsöllpointner, dem damaligen Professor an der Linzer Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung und Peter Baum, dem früheren Leiter der Neuen Galerie der Stadt Linz und Gründungsdirektor des Lentos Kunstmuseum ins Leben gerufen.

Intention war es, Kunst und Wirtschaft miteinander zu verbinden und aus dieser Kooperation auf die bedeutsame Rolle von Linz als Industriestandort sowie als aufstrebende Kunstmetropole zu verweisen. Künstler von internationalem Rang wie Herbert Bayer, Max Bill, Mathias Goeritz, Haus-Rucker-Co, Erwin Heerich, Donald Judd, Piotr Kowalski, Bernhard Luginbühl, Eduardo Paolozzi, David Rabinowitch, Erwin Reiter, Klaus Rinke und Günther Uecker wurden eingeladen, für den Linzer Donaupark großformatige Plastiken zu schaffen. Sämtliche Arbeiten wurden eigens für Linz konzipiert und in österreichischen Betrieben hergestellt.

In einem einzigartigen Zusammenwirken von Kunst und Wirtschaft konnte es somit gelingen, ein unvergleichliches Open-Air-Ensemble der modernen Kunst zu realisieren.

Helmuth Gsöllpointner, Evolution, 1979

Der Mitbegründer des Forum Metall, Helmuth Gsöllpointner, schuff die Skulptur an der Donaulände basierend auf einer einfachen kubischen Form entsprechend dem Prinzip der „Variablen Objekte“.

Erwin Reiter, Strömung, 1977

Die Welle ist jenes Element unter allen geometrischen Formen und Figuren, das imstande ist, Emotionen maximal und ohne Verlust durch die Geometrisierung aufzunehmen und darzustellen.

Eduardo Paolozzi, Hommage à Anton Bruckner, 1977

Durch seine Collagen aus Illustrierten und Prospekten wurde Paolozzi zum Mitbegründer der englischen Pop-Art. Er formte aus Schrott, Fundstücken und hochwertigem Material Plastiken und Skulpturen, die sich mit der Thematik der Maschinenästhetik auseinandersetzen.

David Rabinowitch, Ellipse in 10 Teilen, 1974–77

Der Standort der „Ellipse“ in 10 Teilen wurde so ausgewählt, dass die Ellipse genau in der Mitte des Rasenstücks vor dem Brucknerhaus zu liegen kam. Ihre Formation korrespondiert mit dem Rund des weitgestreckten Baus.

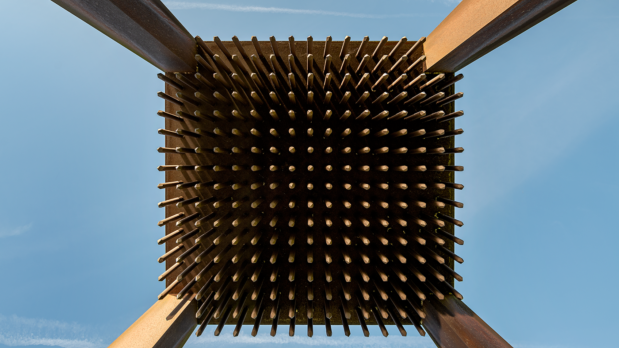

Max Bill, Pavillonskulptur III, 1977

Der "Pavillonskulptur III" von Max Bill liegen das Grundprinzip des Kubus und eine Auseinandersetzung mit der Thematik der benutzbaren Raum-Plastik zugrunde.

Herbert Bayer, Brunnenskulptur, 1977

Die Anordnung der mit Wasserüberläufen ausgestatteten Zylinder erfolgte im Sinne einer gegenläufigen Spirale, basierend auf einer mathematischen Progression.

Erwin Heerich, Ohne Titel, 1977

Die Linzer Plastik ist bestimmt durch mathematisches Kalkül und räumliche Proportion. Das Objekt geht von geometrischen Grundformen und klar überprüfbaren Gesetzmäßigkeiten aus.

Piotr Kowalski, Thermocouple, 1977

Für „Thermocouple“ verwendete Kowalski zwei verschiedene Stahlsorten, die in einem Walzprozess unter großer Hitzeeinwirkung molekular miteinander verbunden wurden. Durch Wärme- und Kälteeinwirkung beginnen sich die beiden Stahlplatten zu bewegen.

Mathias Goeritz, La Serpiente (Die Schlange), 1986 (Entwurf 1953)

Goeritz’ „La Serpiente“ besteht nach Aussage des Künstlers aus der Kombination einer Fieberkurve und prähispanischen Themen.

Amadeo Gabino, Hommage à Anton Bruckner, 1998

Auf den Spuren der Kubisten und Konstruktivisten setzte sich Gabiano in seinen Werken mit dem Mythos der Maschine auseinander und gestaltete zeitgemäße abstrakte Symbole in rostfreiem Stahl, Corten-Stahl, Aluminium und Eisen.

Günther Uecker, Tisch der Austreibung, 1977

Ab 1957 entwickelte Uecker das Thema Lichtdynamik und Monochromie mit Übernagelungen von Rahmen und Bildgrund. Als Mitglied von ZERO wandte er sich in der Folge kinetischer Lichtkunst und großen Nagelobjekten zu.