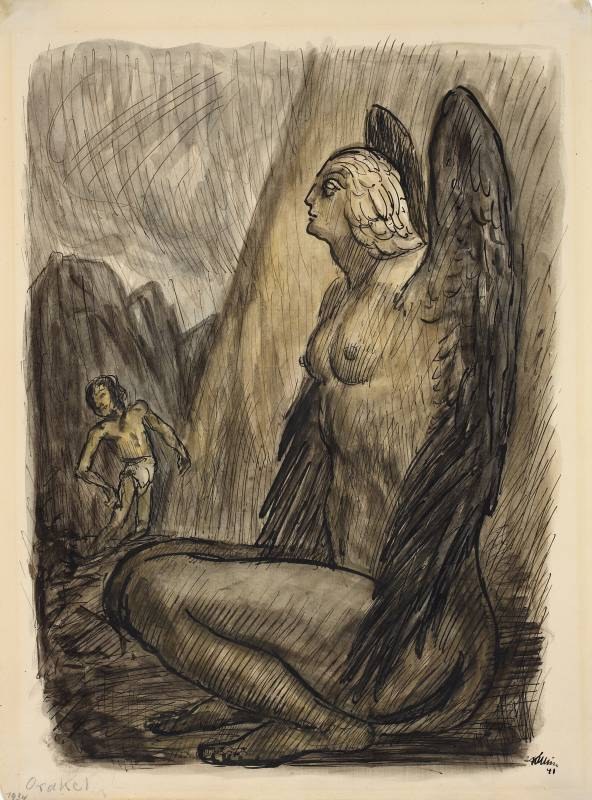

Feder in Tusche, laviert und aquarelliert, auf Büttenpapier, 37,7 x 28 cm

Zwickledt, 10/I 45

Lieber Freund Gurlitt –

Ja – es ist leider so wie Sie sagen u. schreiben

und da es nichts Angenehmes zu melden gibt –

schweigt man lieber gänzlich –

Immerhin ich bin leidlich wohlauf bis auf die Nerven –

m. Frau war aber länger krank –

Ich dürfte eine richtige Aufbauarbeit ja kaum mehr erleben

Dennoch u. für mich mache ich auftauchende Probleme

und erlebe auch da noch gestalterische Freude die mich

in bessere Regionen entführt – Sonst, verlegerisch werde ich

natürlich auch stillgelegt /Auslandswünsche kann ich auch

nicht befriedigen zu mühsam/In 3 Monaten trete ich ins 69! –

seit die ersten Bomben auf Passau vor Kurzem fielen ist die

Störung allerdings größer. –

In Trauer bin ich auch um d. Tod m. jüngeren Schwester –

Also eine gute Wandlung für 1945 wünsche ich Ihnen

Ihr alter AK.1

Ein paar Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb Alfred Kubin eine Grußkarte an seinen Freund, den Gründer und Direktor der Neuen Galerie der Stadt Linz, Wolfgang Gurlitt, mit oben stehendem Inhalt. Die Karte befindet sich ebenso wie die Zeichnung Orakel im Besitz des Lentos Kunstmuseum Linz.

Kubin lebte zu dieser Zeit in großer Zurückgezogenheit in Zwickledt bei Wernstein am Inn. Die Wirren des Zweiten Weltkriegs haben auch ihn in seiner ländlichen Idylle nicht völlig unbehelligt gelassen: „Die nächtliche Beschießung von Zwickledt am 1. / 2. Mai 1945 erforderte drei Todesopfer. Wir verbrachten diese Nacht im Keller, der vollgestopft war noch von sieben oberschlesischen Flüchtlingen und einigen Nachbarn, die glaubten, unser Gewölbe sei fester als das andere. Das Geschützfeuer war von deutscher Seite provoziert; ich hatte nur meine Originale geborgen, aber wir hatten noch Glück, wenn auch das alte Gebäude vom Granathagel schwer getroffen war und bis heute nur mit Breschen obenhin geflickt werden konnte. Eine seelische Starre, die mein bewußtes Wesen während der grauenhaften Stunden völlig ausfüllte, half auch darüber hinweg. Am zeitigen Morgen des 3. Mai 1945 erschien als erster Befreier ein US-Soldat […].“2

Die „gestalterische Freude, die mich in bessere Regionen führt“ – wie Kubin in seiner Grußkarte schreibt –, könnte auch die treibende Kraft für die Entstehung der Federzeichnung Orakel gewesen sein. Kubin konnte damit die Realität des Kriegsalltags ausblenden. Im zeichnerischen Werk tritt der Meister also – wie viele seiner Zeitgenossen – den Weg in die innere Emigration an. Er verlegt – der Titel der Zeichnung verweist darauf – den Ort der Handlung in die Antike. Auf verschlüsseltem Wege konnte er somit vielleicht jene sehnsuchtsvolle Frage nach dem Ende des Krieges stellen.

Die Szenerie in Orakel ist als ein felsiges Gelände entworfen. Im Vordergrund erkennen wir eine große weibliche Figur im Profil, die sich mit ihrem Rücken und den dunkel gefiederten Flügeln an einer schrägen Felswand abstützt. Im Vergleich zu dem sich ihr nähernden Mann wirkt die nackte weibliche Figur übermenschlich groß. Ihr Blick ist starr und ernst geradeaus gerichtet. Sie scheint der Welt entrückt zu sein. In der Bildtiefe erkennen wir einen mit einem Lendenschurz bekleideten Mann, der sich der Chimäre zu nähern scheint. Dem Bildtitel entsprechend handelt es sich bei der weiblichen Figur um eine Sibylle, eine Frau also, „die, von einem Gott begeistert, in der Ekstase die Zukunft kündet“3.

Doch wen meint Kubin mit der Darstellung der Sibylle? Könnte es sein, dass er sich selbst ins Bild setzte? Der Künstler sah sich auf jeden Fall in einer Außenseiterrolle. Er selbst schrieb dazu: „Es ist eine weitverbreitete und allbekannte Ansicht, daß der Künstler seiner Zeit vorauseilt, weshalb er, falls er eigene Wege geht, von der Mitwelt nicht viel Verständnis erwarten darf.“4

Als Meister der scharfsinnigen Federzeichnung war er im Dritten Reich verfemt und auch seine Bücher wie Abenteuer einer Zeichenfeder konnten zu dieser Zeit nicht ohne Weiteres publiziert werden. In einem Brief an Hermann Hesse erläutert Kubin dazu: „Herr R. Piper, der Verleger, war vor kurzem 2 Tage bei uns. Wir suchten 64 Blätter für das Tafelwerk aus, das noch im Herbst d[ieses] J[ahres] erscheinen soll. Ganz einfach ist das Ganze nicht – keine Verfallstimmungen u[nd] nichts Zeitkritisches, aber es scheint mir eine eigenartige Collektion – nichts (bis auf ein paar Arbeiten, die in staatl[ichem] Besitz sich befinden) veröffentlicht. Ich gebe dem Bande den Titel ‚Abenteuer einer Zeichenfeder‘.“5

Der Psychologe Wolfgang Müller-Thalheim analysierte unter anderem auch Kubins prophetische Zeichnungen: „Man hat Kubin wegen seiner visionären Graphik, aber mehr noch wegen der 1908 aufgezeichneten Geschehnisse in ‚Die andere Seite‘ einen Propheten genannt. Ein Teil dieser seinerzeit unvorstellbaren Schreckensbilder wurden im letzten Krieg bereits wahr, so daß mit Bangen der Verwirklichung weiterer ‚Voraussagen‘, etwa der den Untergang einleitenden sexuellen Überflutung bei gleichzeitig verlorengehendem erotischen Empfinden, entgegengesehen werden kann.“6

Kubin ist Symbolist. Er drückt sich in gleichnishaften Bildern aus. Demnach stellt der Künstler den Sachverhalt nicht direkt dar, sondern überträgt ihn in Sinnbilder. Dunkle Wolken brauen sich am Himmel der Orakelzeichnung zusammen. Eine bedrohliche Ruhe liegt über der Szenerie in der Schlucht. Wir als Betrachter können nicht hinter die Felswand blicken und erfahren daher nicht, woher der Mann gelaufen kommt.

Wolfgang Müller-Thalheim stellt gegen Ende seines Essays die Frage: „Fühlte er [Kubin] sich als Mahner, als Vorkämpfer? Nach all dem, was wir über ihn wissen, nein. Er wollte nur registrieren, nur Seher sein. Die visionäre Schau war ihm gegeben und damit auch die Gabe, vieles prophetisch aufzuzeichnen, aber er tat es still und ohne Aufsehen. Wer sehen kann, der sehe!“7

Die direkte Frage an die Sibylle könnte lauten: „Wie lange dauert der Krieg noch an?“ Der Künstler konnte das Ende des Krieges im Jahr 1941 noch nicht erahnen. Hätte man Kubin gefragt, würde er vielleicht geantwortet haben: „Da es nichts Angenehmes zu melden gibt – schweigt man lieber gänzlich.“8

Biografie

1877:

am 10. April in Leitmeritz in Böhmen geboren

1879 – 1882:

Kindheit in Salzburg

1882:

Übersiedlung der Familie nach Zell am See

1887:

Tod der Mutter am 8. Mai

1887 – 1888:

Besuch des Gymnasiums in Salzburg

1888 – 1891:

Gemeindeschule in Zell am See

1891 – 1892:

Kunstgewerbeschule in Salzburg

1892 – 1896:

Lehrzeit bei dem Fotografen Beer in Klagenfurt

1896:

im Oktober Selbstmordversuch am Grab der Mutter

1897:

von Jänner bis April Wehrdienst, der durch eine schwere Nervenkrankheit beendet wird

1898 – 1901:

Besuch der privaten Kunstschule an der Kunstakademie München

1902:

erste Ausstellung bei Paul Cassirer in Berlin

1903:

erstes Mappenwerk. Hans von Weber veröffentlicht in München 15 Zeichnungen in Lichtdruckreproduktionen (Auflage: 1000 Exemplare sowie weitere 100 Stück als signierte Vorzugsausgabe). Das Lentos Kunstmuseum Linz besitzt eine vollständige Ausgabe dieses bedeutenden Frühwerks

1903:

am 1. Dezember stirbt Kubins Braut Emmy Bayer; es folgt eine schwere seelische Krise

1904:

Ende März Heirat mit Hedwig Gründler, geb. Schmitz

1905:

Reise nach Südfrankreich und Italien

1906:

erster Aufenthalt in Paris. Erwirbt im Juni das Schlösschen Zwickledt bei Wernstein am Inn und zieht von München dorthin

1907:

Reise nach Bosnien und Dalmatien. Am 2. November verstirbt sein Vater

1908:

Reise mit Fritz von Herzmanovsky-Orlando nach Oberitalien. Niederschrift des bedeutenden Romans Die andere Seite, der 1909 mit 52 Zeichnungen des Künstlers bei Piper (München und Leipzig) erscheint

1909:

Balkanreise mit Karl Wolfskehl. Beitritt zur Neuen Künstlervereinigung

1911:

im Herbst Reise nach Prag

1912:

wird Mitglied der Münchner Künstlervereinigung Blauer Reiter

1914:

zweite Reise nach Paris

1916:

Beschäftigung mit der Lehre des Buddhismus; seelische Krise

1921:

erste Einzelausstellung bei Hans Goltz in München

1924:

erster Aufenthalt in der Schweiz

1930:

Mitglied der Preußischen Akademie der Künste in Berlin

1930 – 1940:

zahlreiche Sommeraufenthalte im Böhmerwald

1937:

große Ausstellung in der Wiener Albertina aus Anlass des 60. Geburtstags. Ernennung zum Professor

1947:

Ehrenbürger der Stadt Linz

1948:

Tod seiner Frau Hedwig am 15. August

1949:

Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München

1951:

Österreichischer Staatspreis für bildende Kunst

1952:

Preis der Biennale in Venedig

1955:

Preis der Biennale in São Paulo

1957:

Großes Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft

1959:

stirbt am 20. August in Zwickledt

Provenienz

Die Grafik wurde 1954 in den Bestand der Neuen Galerie der Stadt Linz, der Vorgängerinstitution des Lentos Kunstmuseum Linz, aufgenommen. Sie stammt aus dem Besitz des Kunsthändlers und ersten Direktors der Neuen Galerie Wolfgang Gurlitt.

Verwendete Literatur

Peter Assmann (Hg.), Alfred Kubin (1877 – 1959), mit einem Werkverzeichnis des Bestandes im Oberösterreichischen Landesmuseum, erscheint zur Ausstellung Alfred Kubin (1877 – 1959) mit Arbeiten aus dem Bestand des OÖ. Landesmuseums in der OÖ. Landesgalerie vom 2. März bis 9. April 1995 (= Publikationen des OÖ. Landesmuseums, N. F., 81; Das Kubin-Projekt 1995, 1), Salzburg, Wien 1995.

Volker Michels (Hg.), „Außerhalb des Tages und des Schwindels“. Hermann Hesse – Alfred Kubin. Briefwechsel 1928 – 1952, Frankfurt/Main 2008.

Hans H. Hofstätter, Idealismus und Symbolismus (= Aufbruch der Druckgraphik von der Romantik bis zur Gegenwart II, hg. v. Walter Koschatzky), Wien, München 1972.

Herbert Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 8., erw. Aufl., Wien 1988.

Wolfgang K. Müller-Thalheim, Erotik und Dämonie im Werk des Alfred Kubin. Alfred Kubin. Aus meinem Leben, Wiesbaden 1970.

Alfred Kubin, Aus meinem Leben, mit 73 Zeichnungen, München 1977.

- Unveröffentlichte Grußkarte Alfred Kubins an Wolfgang Gurlitt vom 10. Jänner 1945, im Besitz des Lentos Kunstmuseum Linz.

- Wolfgang K. Müller-Thalheim, Erotik und Dämonie im Werk des Alfred Kubin. Alfred Kubin. Aus meinem Leben, Wiesbaden 1970, hier: Aus meinem Leben, November 1946, S. 102

- Herbert Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 8., erw. Aufl., Wien 1988, S. 475.

- „Gedanken zum 60. Geburtstag“, 1937, in: Alfred Kubin, Aus meinem Leben, mit 73 Zeichnungen, München 1977, S. 102.

- Alfred Kubin an Hermann Hesse, Brief vom 10. März 1941, in: Volker Michels (Hg.), „Außerhalb des Tages und des Schwindels“. Hermann Hesse – Alfred Kubin. Briefwechsel 1928–1952, Frankfurt/Main 2008, S. 250.

- ebd., S. 43.

- Wolfgang K. Müller-Thalheim, „Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins. Eine psychopathologische Studie“, in: Müller-Thalheim 1970, S. 7–58, hier S. 55.

- Vgl. obige Grußkarte mit dem Text Alfred Kubins.