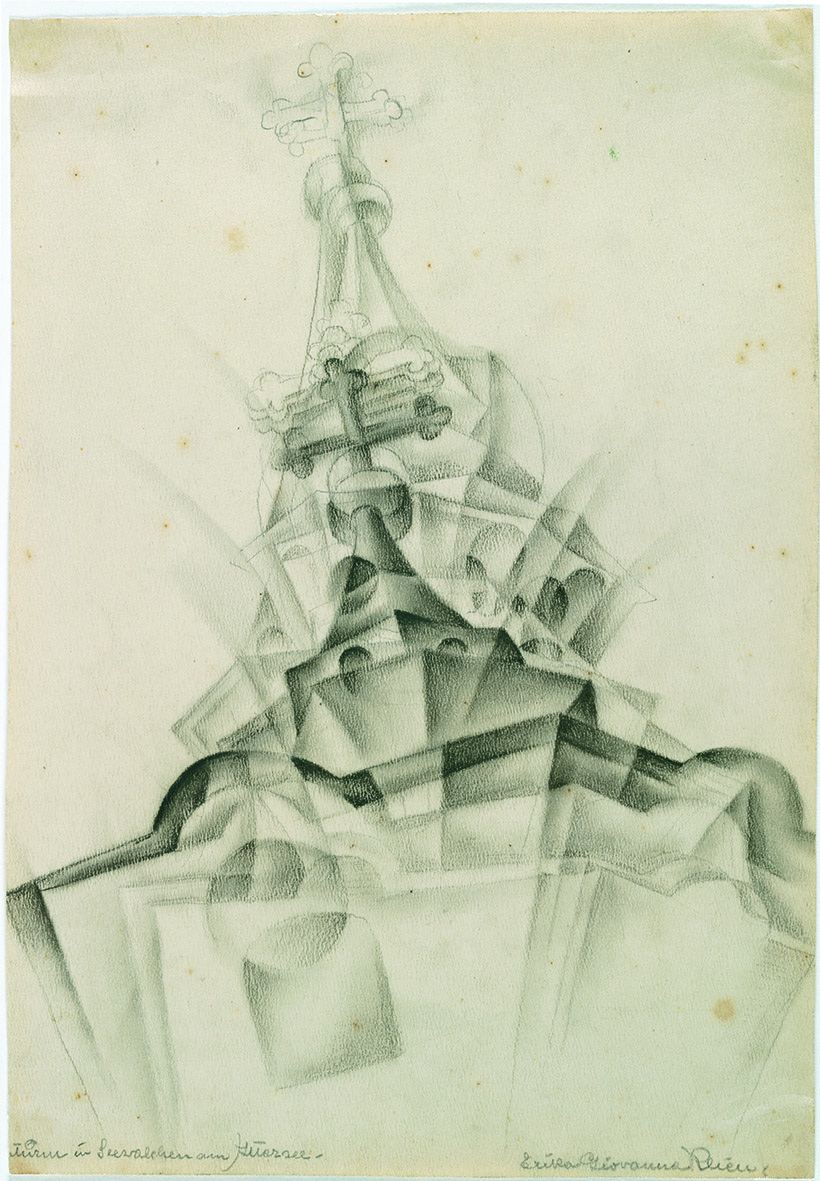

Bleistift, Kreide auf Papier, 30, 2 x 20,7 cm

„[…] Ich gehe an Kirchen vorbei

Die Kirchen fließen hoch auf

Die Wände sind leise gelbrosa überhaucht

grau ist in allem

Wo ist der Meister

Mein Meister

Du in der Sonnenhöhe […]“1

Als Erika Giovanna Klien das Blatt Turm in Seewalchen am Attersee zeichnet, ist sie zweiundzwanzig Jahre alt. Ihre Ausbildung in der Abteilung für ornamentale Formenlehre bei Franz Cizek an der Wiener Kunstgewerbeschule hat sie zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen.

Cizeks Lehrplan sah ein Drei-Stufen-Modell der Kunstentwicklung vor. Während es im ersten Schritt, der expressionistischen Phase, um eine „Beobachtung psychophysischer Prozesse“2 und somit um eine Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen ging, lag der Schwerpunkt der zweiten, kubistischen Phase auf der Raumanalyse. Alles führte letztendlich zur futuristischen Phase, jener des Kinetismus. In dieser dritten und finalen Phase wurden Bewegung, Raum und Zeit zu einer Einheit verschmolzen.

Der zeitgenössische Schriftsteller und Kunstvermittler Leopold W. Rochowansky fand für Cizeks Arbeitsmethoden folgende Worte: „Der Unterricht (o altes Wort!) beginnt mit der Aufforderung, sich hemmungslos, mit der zügellosen Wildheit vorhandener Energien zu geben. Es entsteht: das Chaos. Aber schon die nächste Stunde ruft: Besinnung. Und die nächste Steigerung heißt: Ordnung.“3 Erika Giovanna Klien galt als eine der besten Schülerinnen Franz Cizeks.

1922 und 1923 fertigte Klien eine Serie von Architekturdarstellungen an, wozu neben den Kirchturmdarstellungen von Seewalchen am Attersee auch Zeichnungen aus der südlichen Wiener Vorstadt (Rodaun, Petersdorf) gehören.

Wenn wir Turm in Seewalchen am Attersee betrachten, so fällt der ungewöhnliche Blickwinkel auf. Der Kirchturm ist sehr nahsichtig dargestellt, ausgehend von einer schrägen Untersicht. Die Formen wurden zunächst aufgesplittet, in kristalline Strukturen übersetzt, mit Licht und Schatten modelliert und in die Höhe gestaffelt angeordnet. Nicht ein Turm, sondern zwei Türme scheinen sich dadurch zu durchdringen, ineinander überzugehen. Während der vordere Turmhelm samt Kreuz in kraftvoll dunklen Strichlagen emporragt, wirkt der dahinter angesetzte höhere Turm wie ein mattierter Schatten des vorderen.

Der dramatische Höhenzug der Komposition wird von einer Kreuzesdarstellung bekrönt. Auch diese weist keine eindeutige Konturlinie auf. Alles ist in Schwingung, als würden sich Betrachter oder Turm in Bewegung befinden, als wäre das kreisende Bewegungsbild, das während eines Tanzes entstanden war, durch das schwankende Gleichgewichtsgefühl noch nicht zum Stillstand gekommen. Ein Spiel mit Bewegung und Licht im Raum sowie in der Zeit ergibt sich daraus. Ein neuer Ansatz, der die Flächenprojektion der Zeichnung nicht nur in die dritte, sondern sogar in die vierte Dimension zu überführen beabsichtigt. Die statische Architektur wird somit zum dynamischen Schwingungsträger.

Zur Entstehungszeit unseres Blattes befasst sich Klien nach einem Auftritt der Tänzerin Anita Berber mit figuralen Bewegungsstudien. Die Künstlerin zergliedert die Augen, Hände und Köpfe von Tänzerinnen in kubo-futuristische Formen. In diese Zeit fällt auch die Kontaktaufnahme Franz Cizeks mit Elizabeth und Isadora Duncan. Die gebürtige Amerikanerin Isadora Duncan gilt als Wegbereiterin des modernen sinfonischen Ausdruckstanzes. Sie entwickelte ein neues Körper- und Bewegungsempfinden, das sich am griechischen Schönheitsideal orientierte, und setzte als Erste klassische Konzertmusik tänzerisch um. Zusammen mit ihrer Schwester Elizabeth gründete Isadora Duncan 1904 in Berlin-Grunewald eine Internatstanzschule, in der Kinder kostenlos ausgebildet wurden. Körper, Seele und Geist der Schülerinnen sollten sich gleichermaßen entwickeln. Die Schule übersiedelte später nach Darmstadt und dann in das Schloss Kleßheim bei Salzburg. Mitte der 1920er-Jahre wurde Erika Giovanna Klien selbst Lehrerin an der Salzburger Elizabeth-Duncan-Schule.

Erika Giovanna Klien und ihre Kolleginnen der Cizek-Schule versuchten parallel zu den Entwicklungen im modernen Ausdruckstanz, den Eindruck der äußeren Bewegung mit der durch einen inneren Rhythmus, eine seelische Bewegung ausgelösten Empfindung zu koppeln und beide gemeinsam in einem Bild sichtbar zu machen. Erika Giovanna Klien gilt als eine der Hauptvertreterinnnen des Wiener Kinetismus. Ihre Kunst kann als individuelle, regionale Ausformung der internationalen Kunstströmung des Kubo-Futurismus gesehen werden.

Wiener Kinetismus und Kubo-Futurismus

Der Wiener Kinetismus hatte sich zwischen Anfang und Mitte der 1920er-Jahre in der Klasse von Franz Cizek an der Kunstgewerbeschule in Wien entwickelt. Cizek leitete dort die Abteilung für ornamentale Formenlehre. Sie war aus seinem Sonderkurs für Jugendkunst hervorgegangen und wurde schon 1924 in die Anfängerklasse Allgemeine Formenlehre umgewandelt – was zeigt, dass man mit der Arbeit und den Gedanken Cizeks an der Kunstgewerbeschule nie viel anzufangen wusste. Man könnte den Wiener Kinetismus als eine österreichische Spielart des damals in verschiedenen osteuropäischen Ländern blühenden Kubo-Futurismus betrachten, doch wäre er damit nur unzureichend charakterisiert.

Der Kubo-Futurismus versuchte eigentlich Unmögliches – die statische Stille des Kubismus mit dem meist lärmenden Geschwindigkeitsrausch der Futuristen zu verbinden. Heraus kam oft die Darstellung einer in deutlich voneinander abgehobenen Phasen rhythmisierten, simultan erfassten Bewegung, deren Formen sich manchmal in der Nähe kubistischer Kristallisationen hielten, dann wieder das Stakkato der futuristischen Maschinenwelt suggerierten.4

Biografie

1900:

am 12. April in Borgo di Valsugana (Trentino) als Tochter des k. k. Bahnbeamten Franz Klien geboren

1912 – 1913:

Übersiedlung der Familie nach Liezen, St. Anton, Schwarzach und Salzburg

1918 – 1919:

Übersiedlung der Familie nach Wien-Hütteldorf

1919:

Eintritt in die Wiener Kunstgewerbeschule und Besuch des Ornamentkurses bei Franz Cizek

1921 – 1922:

erste selbstständige künstlerische Arbeiten (Architektur- und Figurenstudien)

1925:

Beteiligung an der internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris

1926:

Lehrerin an der Elizabeth-Duncan-Schule in Salzburg

1926 – 1927:

Beteiligung an der International Exhibition of Modern Art in New York

1929:

Reise nach New York. Klien bleibt in den USA

1929 – 1930:

Aufenthalt in Chicago

1930:

Unterricht an der Spence School in New York; Personalausstellung an der New School for Social Research in New York

1932:

Lehrerin an der Dalton School in New York; Personalausstellung an der New School for Social Research in New York

1935:

Direktorin am Art Department der Spence School, New York

1938:

Staatsbürgerin der USA

1941 – 1945:

Unterricht von Privatschülern. Gebrauchsgrafische Studien und Entwürfe

1946 – 1951:

Lehrerin an der Walt Whitman School in New York

1957:

stirbt am 19. Juli in New York

1958:

zahlreiche Bilder gehen in den Besitz des Art Institute of Chicago über

1987:

Retrospektive im Museum des 20. Jahrhunderts in Wien

1999:

Einzelausstellung in der Staatsgalerie Moderner Kunst München

2001:

Ausstellungen über Erika Giovanna Klien in der Universität für angewandte Kunst Wien, im Museion – Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, Bozen und im Museum für Moderne Rupertinum Salzburg

Provenienz

Die Zeichnung wurde im Jahr 1999 von der Münchner Galerie Pabst erworben. Michael Pabst hatte Arbeiten von Klien aus dem Besitz von Frau Rochowansky erworben. Zusammen mit einigen Arbeiten aus Kliens eigenem Nachlass zeigte er bereits im Oktober 1975 die erste Klien-Ausstellung in seiner Wiener Galerie.5

Verwendete Literatur

Bernhard Leitner (Hg.), Erika Giovanna Klien. Wien New York 1900 – 1957, Ausstellungskatalog, Universität für angewandte Kunst Wien, Museion Bozen, Rupertinum Salzburg, Ostfildern-Ruit 2001.

Wieland Schmied (Hg.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 6: 20. Jahrhundert, München 2002.

Marietta Mautner Markhof, Erika Giovanna Klien. Wien 1900 – 1957 New York, hg. v. der Gemäldegalerie Michael Kovacek, Wien 2001.

- Bildgedicht von Erika Giovanna Klien aus der Zeit um 1922/23. Zitiert nach: Marietta Mautner Markhof, Erika Giovanna Klien. Wien 1900 – 1957 New York, hg. v. der Gemäldegalerie Michael Kovacek, Wien 2001, S. 35.

- ebd., S. 23.

- aus einem Textauszug aus Leopold W. Rochowansky: „Formwille der Zeit“, Wien 1922, zitiert nach: Bernhard Leitner (Hg.), Erika Giovanna Klien. Wien New York 1900–1957, Ausstellungskatalog, Universität für angewandte Kunst Wien, Museion Bozen, Rupertinum Salzburg, Ostfildern-Ruit 2001, S. 22.

- Vgl. Wieland Schmied, „Die Malerei. Die Zwischenkriegszeit“, in: ders (Hg.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 6: 20. Jahrhundert, München 2002, S. 68-104, hier S. 102f.

- Vgl. Leitner 2001, S. 16.