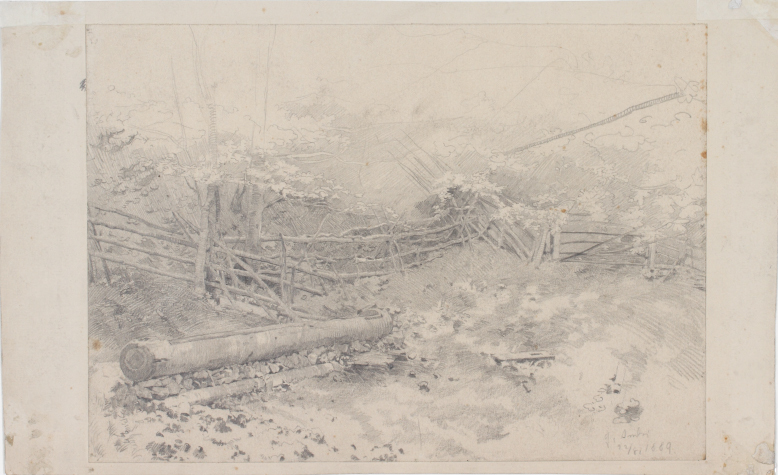

Bleistift auf Papier, 20,1 x 28,5 cm

Bei einem Spaziergang entdeckt: ein hölzerner Zaun, ein ausgehöhlter, quer liegender Baumstamm; ein Lichterteppich auf dem Wiesengrund.

Quer oblonge Papierformate heben die erzählerische Ausrichtung des Bildgeschehens besonders hervor. Ferdinand Andri konnte daher auf diesem Blatt Papier das variantenreiche Linienspiel des Zaunes sehr eindrücklich darlegen. Die Komposition verdichtet sich entlang der horizontalen Mittellinie, wo die Stäbe im Zaun rhythmisch vor- und zurückschwingen. Das dadurch entstehende Raumgefüge läuft in der Ferne in einzelne skizzenhaft angedeutete Linien aus. Die horizontalen Stäbe des Zaunes sind an Bäumen und Sträuchern, den vertikalen Kompositionselementen im Bildgefüge, festgezurrt. Letztere werden nach oben hin nur mehr vage angedeutet und verleihen der Naturstudie den Eindruck des Nonfinito.

Durch das belaubte Astwerk fallen Lichtstrahlen auf den Wiesenboden. Ein schräg angeordneter ausgehöhlter Baumstamm, offenbar eine Tränke für Kleinvieh, ist ebenfalls mit Licht und Schatten fein modelliert. Andri spart mit seinem Zeichenstift alles aus, was Bildlicht zum Ausdruck bringen soll. Durch diese Auslassungen arbeitet der Bildgrund an der Komposition mit. Dies entspricht einer Vorgehensweise, die auch in der Aquarelltechnik angewendet wird.

Ferdinand Andri war erst 18 Jahre alt, als er Weidelandschaft mit Zaun zeichnete. Er arbeitete en plein air, also inmitten der Natur, wie es bereits ab den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts in Frankreich üblich war.

Andri studierte damals an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Eduard Peithner von Lichtenfels. Der bedeutende österreichische Künstler betrieb an der Akademie eine Schule für Landschaftsmalerei. Mit seinen Studenten, zu denen neben Andri auch Wilhelm Bernatzik, Eduard Zetsche, Heinrich Tomec, Hans Wilt, Johann Nepomuk Geller und Maximilian Suppantschitsch zählten, zeichnete und malte Peithner von Lichtenfels häufig in Dürnstein oder Weißenkirchen in der Wachau.

Linien und Schraffuren, verdichtet oder locker auf das Papier gesetzt, geben den visuellen Eindruck wieder, der sich an Ort und Stelle Andris Augen bot. In den Abstufungen von Grauwerten eines Grafitstiftes und seines Widerparts, des Bildträgers, wird ein selektiver Wirklichkeitsausschnitt auf Papier übertragen. Die Zeichnung wirkt auch ohne polychrome Ausführung sehr lebendig. Das gezeichnete Realitätsfragment ist einem Schwarz-Weiß-Foto vergleichbar, so detailgetreu hat Andri das gesehene Stück Natur in seine Zeichnung übernommen. Der Künstler versuchte das Sujet so wiederzugeben, wie er es vorfand, ohne inhaltliche Neuschöpfungen oder symbolhafte Konnotationen. Andris frühe Werke sind daher vom Stil des Naturalismus geprägt.

Der österreichische Historiker und ehemalige Kulturamtsdirektor des Landes Niederösterreich, Karl Gutkas, betont in seiner Würdigung Ferdinand Andris die „Unbefangenheit und Ursprünglichkeit von Andris frühen Zeichnungen“1, die dieser in seinen späteren Werken kaum mehr erreichte. Die vorliegende Naturstudie besticht jedenfalls durch eben diese Unbefangenheit und Ursprünglichkeit ebenso wie durch Andris zeichnerisches Können.

Naturalismus

Meint die naturgetreue Darstellung des Sichtbaren. Eine zentrale Rolle wurde dem Naturalismus im 19. Jahrhundert zuteil, als ihn die bürgerliche Kunst als Gegensatz zum Idealismus begriff. Die Zufälligkeiten des Alltäglichen wurden ohne jegliche Stilisierung gegen idealisierende und heroisierende Richtungen der gründerzeitlichen Kunst eingesetzt.

Biografie

Ferdinand Andri wurde am 1. März 1871 in Waidhofen an der Ybbs geboren. Sein Vater stammte aus Kitzbühel, seine Mutter aus St. Pölten. Die Familie übersiedelte bald nach seiner Geburt nach Maria Taferl, wo der Vater mit der Vergoldung der Altäre der Wallfahrtskirche beschäftigt war. Ferdinand Andri besuchte die Volksschule und das Untergymnasium in St. Pölten. Als er 13 Jahre alt war, kam er zum Holzschnitzer Johann Kepplinger nach Ottensheim in die Lehre. Andri hat im Laufe seines Lebens immer wieder mit Holz als Werkstoff gearbeitet.

Von 1886 bis 1888 war Andri in Innsbruck, wo er die Staatsgewerbeschule besuchte. Neben Holzschnitzerei wurde dort auch Modellieren, Gipsgießen und Malen unterrichtet. Ab 1888 besuchte Andri die allgemeine Malschule unter Julius Berger an der Wiener Akademie. Zu seinen Lehrern zählten der Landschaftsmaler Eduard Peithner von Lichtenfels (1833 – 1913) und der Historien- und Porträtmaler August Eisenmenger (1830 – 1907). Bereits 1890, im Alter von 19 Jahren, erhielt Ferdinand Andri seine erste Auszeichnung, den Lampi-Preis der k. u. k. Akademie der bildenden Künste Wien.

1891 ging Andri nach Karlsruhe und wurde Schüler des Malers Claus Meyer, der sich auf holländische Sittenbilder spezialisiert hatte. 1894/95 ist Andri Einjährig-Freiwilliger im k. & k. Dragonerregiment des Fürsten von Liechtenstein in Galizien. 1896 wird er zum Leutnant in Reserve ernannt. Nach Wien zurückgekehrt, nahm er mit seinen in Galizien entstandenen Bildern an der Jahresausstellung des Künstlerhauses teil.

1899 trat der Künstler der Wiener Secession bei, deren Präsident er von 1905 bis 1909 war. Im gleichen Jahr stellte er erstmals in der Wiener Secession aus.

Die Weltausstellung 1904 in St. Louis, Missouri, die sogenannte Louisiana Purchase Exhibition, brachte Andri große Bekanntheit. Er schmückte den österreichischen Pavillon mit einem 240 m² großen Wandfresko. Den Großteil der Jahre 1907 bis 1914 verbrachte Andri in Südtirol. Im Ersten Weltkrieg war er Offizier und Kriegsmaler in Montenegro, Albanien, Galizien, Dalmatien und an der Alpenfront in Südtirol.

Nach dem Krieg wurde Andri Professor für Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien, ab 1932 hatte er die Leitung der Meisterschule für Wandmalerei inne. 1945 wurden Atelier und Wohnung Andris zerstört. Bei dem Bombenangriff verlor die Ehefrau des Künstlers, die Malerin Charlotte Hampel, ihr Leben. In seinen zahlreichen Studien und Genrebildern hat Ferdinand Andri das Leben und die Traditionen der niederösterreichischen Bauern festgehalten. 1950 übernahm die Stadt St. Pölten Andris Œuvre, das jetzt Teil des Stadtmuseums St. Pölten ist. Der Künstler starb am 19. Mai 1956 in Wien.

Werke Ferdinand Andris befinden sich neben dem genannten St. Pöltner Museum im Lentos Kunstmuseum Linz, in mehreren Wiener Museen, u. a. im Belvedere, im Leopold-Museum, in der Grafischen Sammlung der Albertina, im Museum für angewandte Kunst, im Historischen Museum der Stadt Wien und im Heeresgeschichtlichen Museum. Darüber hinaus verfügen auch das NÖ Landesmuseum in St. Pölten sowie die Berliner Nationalgalerie über Werke des Künstlers.

Provenienz

Die Zeichnung wurde 1977 im Wiener Dorotheum erworben.

Verwendete Literatur

Aufbruch der Moderne. Meisterwerke aus der Sammlung Leopold, hg. v. der Leopold Museum Privatstiftung, Wien 2000.

Ferdinand Andri. 1871 – 1956, Ausstellungskatalog, NÖ. Landesmuseum, St. Pölten, Neue Folge Nr. 126, Wien 1982.

Bernhard Peithner-Lichtenfels (Hg.), Ferdinand Andri, Ausstellungskatalog, Galerie Peithner-Lichtenfels, Wien 1980.

- Gutkas, Karl: Professor Ferdinand Andris Lebensweg, In: Ferdinand Andri. 1871 – 1956. Katalog des NÖ. Landesmuseums, Neue Folge Nr. 126. Wien 1982, S. 48.