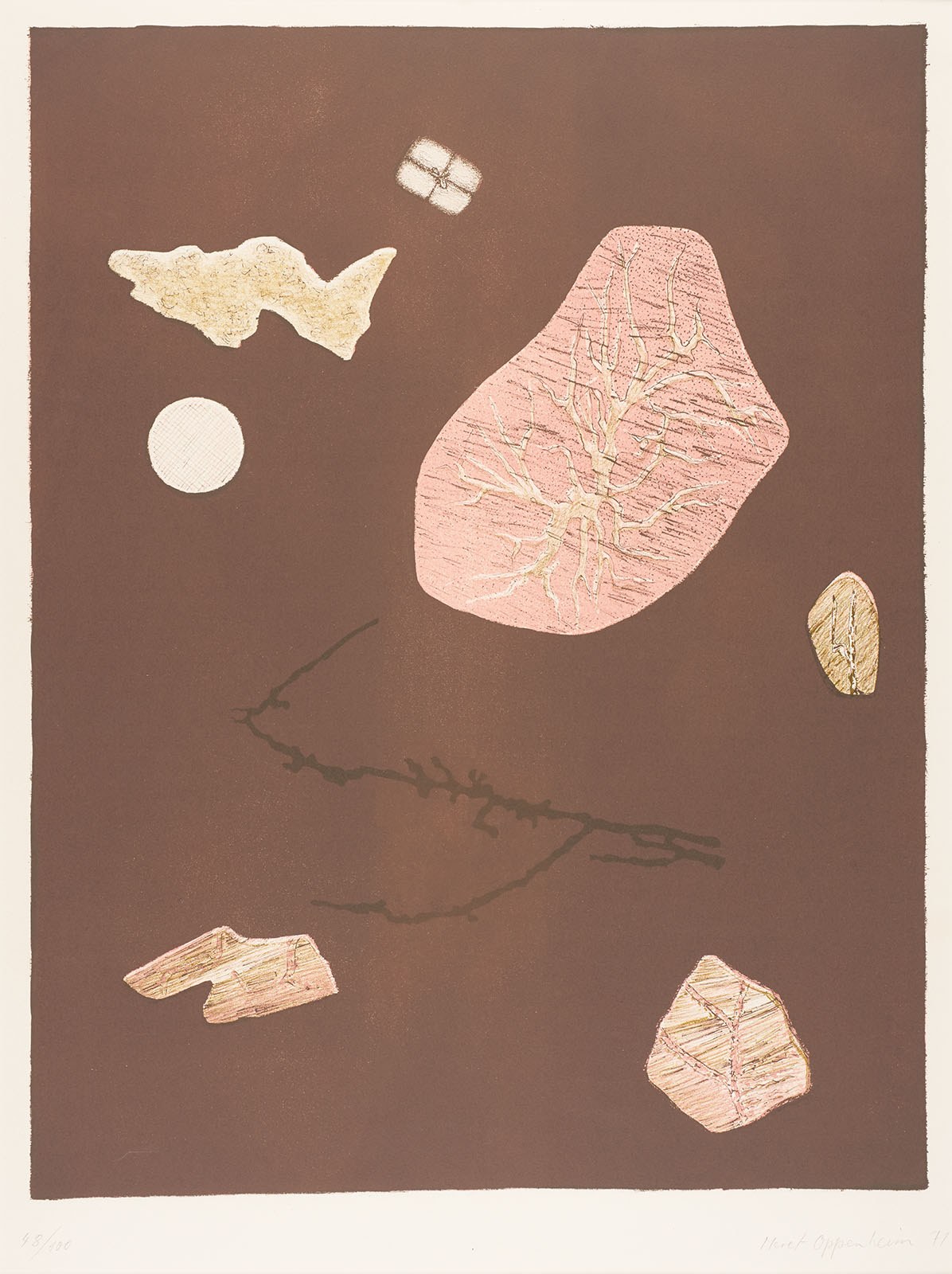

Farblithografie (Auflage: 48/100), 80,2 x 63,5 cm

Lentos Kunstmuseum, Inv.-Nr. G 5399

Wie ein Traumbild begegnet uns die Druckgrafik der Künstlerin Meret Oppenheim: Abstrakte Elemente auf braunem Hintergrund verteilen sich in einer ausgewogenen Bildkomposition über das Blatt. Die geometrischen und kristallinen Formen, teils durchzogen von fein verästelten Linien, die an Wurzeln oder gar Blutgefäße erinnern, treten in zarten Beige- und Rottönen in den Vordergrund. Nachthimmel mit Achaten betitelt Oppenheim ihr 1971 entstandenes Werk und gibt damit einen Hinweis auf die Deutung des Dargestellten. Die Lithografie lässt sich dem Spätwerk der Künstlerin zuordnen, in dem uns Wolken sowie kosmische Stern- und Planetenkonstellationen immer wieder in unterschiedlichen Ausformungen begegnen.[1]

Meret Oppenheim wurde 1913 in Berlin geboren und wuchs mit ihrer Familie in der Schweiz auf. Bis zu ihrem Tod 1985 entstand ein umfassendes künstlerisches Werk, das Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Assemblagen bis hin zu Gedichten, Mode und Möbelstücken umfasst. Vielfach wird die Künstlerin im Kontext des Surrealismus rezipiert: 1932 zog Oppenheim für ein Kunststudium in die Metropole Paris. Dort stand sie bis 1937 in regen Austausch mit surrealistischen Künstler*innen wie Max Ernst, Man Ray, Dora Maar, Alberto Giacometti oder Leonor Fini, an deren Seite sie mehrmals ausstellte. 1936 kaufte Alfred H. Barr, Direktor des Museum of Modern Art in New York, Oppenheims pelzüberzogene Teetasse, die heute als eines der wichtigsten Objekte des Surrealismus gilt. Der Erfolg des Werks begründete ihren Ruf als surrealistische Künstlerin – eine Zuschreibung, der sie sich Zeit ihres Lebens verwehrte und der sie mit ihrem Spätwerk entgegenarbeitete.

Nach Oppenheims Rückkehr in die Schweiz und einer bis 1954 anhaltenden künstlerischen Schaffenskrise entstand eine Vielzahl neuer Werke, unter anderem Nachthimmel mit Achaten. In jenen Jahren entwickelte die Künstlerin eine individuelle Mythologie mit einem autonomen Formenvokabular, das sich wie ein roter Faden durch ihr Schaffen zieht. Die Natur nimmt dabei eine besondere Rolle ein und ist für die Künstlerin eine richtungsweisende, verändernde Kraft, die es erlaubt, Dinge neu zu denken.[2]

Oppenheim führte Zeit ihres Lebens ein Traumtagebuch. Die Faszination für das Geträumte und Unterbewusste war einer der Gründe, weshalb die Surrealist*innen sie als eine Verbündete im Geiste sahen. Immer wieder diente ihr die flüchtige Materie des Traums als Fundus ihrer gattungsübergreifenden künstlerischen Produktion. Im Jänner 1971, dem Entstehungsjahr von Nachthimmel mit Achaten notierte die Künstlerin darin:

„Aus dem Fels ragen sehr große, dicke dunkle Kristalle (Rauchquarz). Überall sieht man kleine Drusen, sie sehen aber eher wie große Himbeeren aus, weißlich oder goldfarben. In einer dieser Drusen oder Kristalle (sie stehen konvex gewölbt aus dem Stein), blinkt es hell von innen heraus. Ich halte das Ohr an den Fels. Ganz leise hört man innen im Fels das Klopfen eines Hammers.“[3]

Die Grafik entstand in einer Zeit, als Meret Oppenheims künstlerisches Schaffen international erneut in den Fokus rückte. 1967 erfolgte die erste große Retrospektive im Moderna Museet in Stockholm. 1982 beteiligte sie sich an der documenta 7 in Kassel. Oppenheim nimmt mit ihrem umfassenden, teils heterogenen Werk eine bedeutende Stellung innerhalb der männlich dominierten Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ein. Stets auf ihre künstlerische und individuelle Unabhängigkeit bedacht, schrieb sie 1975 anlässlich der Verleihung des Baseler Kunstpreises: „Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen.“[4] 1985 verstarb die Künstlerin mit 72 Jahren in der Schweiz.

Technik

Die Druckgrafik Nachthimmel mit Achaten wurde in einer Auflage von 100 Stück in Basel angefertigt. Eine Lithografie (auch Steindruck) ist ein Flachdruckverfahren, das auf dem Prinzip basiert, dass Wasser und Fett sich abstoßen. Dabei wird das Motiv mit fetthaltiger Tusche oder Kreide auf eine speziell präparierte Steinplatte gezeichnet. Anschließend wird die Platte angefeuchtet: Die fettigen Bereiche stoßen das Wasser ab, während die nicht gezeichneten Flächen es aufnehmen. Beim Auftragen der Druckfarbe bleibt diese nur an den fettigen Stellen haften, wodurch sich das Bild seitenverkehrt auf das Papier überträgt. Für jeden Farbton wird eine eigene Druckplatte benötigt.

Provenienz

Die Neue Galerie der Stadt Linz, heute Lentos Kunstmuseum, erwarb das Werk im April 1990 in der Galerie Renée Ziegler, Zürich.

Text: Sarah Jonas, 2025

Literatur

[1] Vgl. Gardener, Belinda Grace, Sternbilder, Wolkenbilder. Meret Oppenheims Formgebung des Wandelbaren, in: Levy, Thomas, Meret Oppenheim. Gedankenspiegel – mirrors of the mind, Bielefeld 2013, 41.

[2] Vgl. Baur, Simon, Meret Oppenheim Geheimnisse. Eine Reise durch Leben und Werk, Zürich 2021, 110.

[3] Vgl. Oppenheim, Meret, Aufzeichnungen 1928 – 1985: Träume, Bern 1986, 60.

[4] Oppenheim, Meret, Rede anlässlich der Übergabe des Kunstpreises der Stadt Basel 1974 am 16. Jänner 1975, zitiert nach: Eipeldauer, Heike / Brugger, Ingried / Sievernich, Gereon, Meret Oppenheim. Retrospektive, Wien/Berlin 2013, 270.